上苍给了我们生命,我们用奉献去拥抱她。——泰戈尔

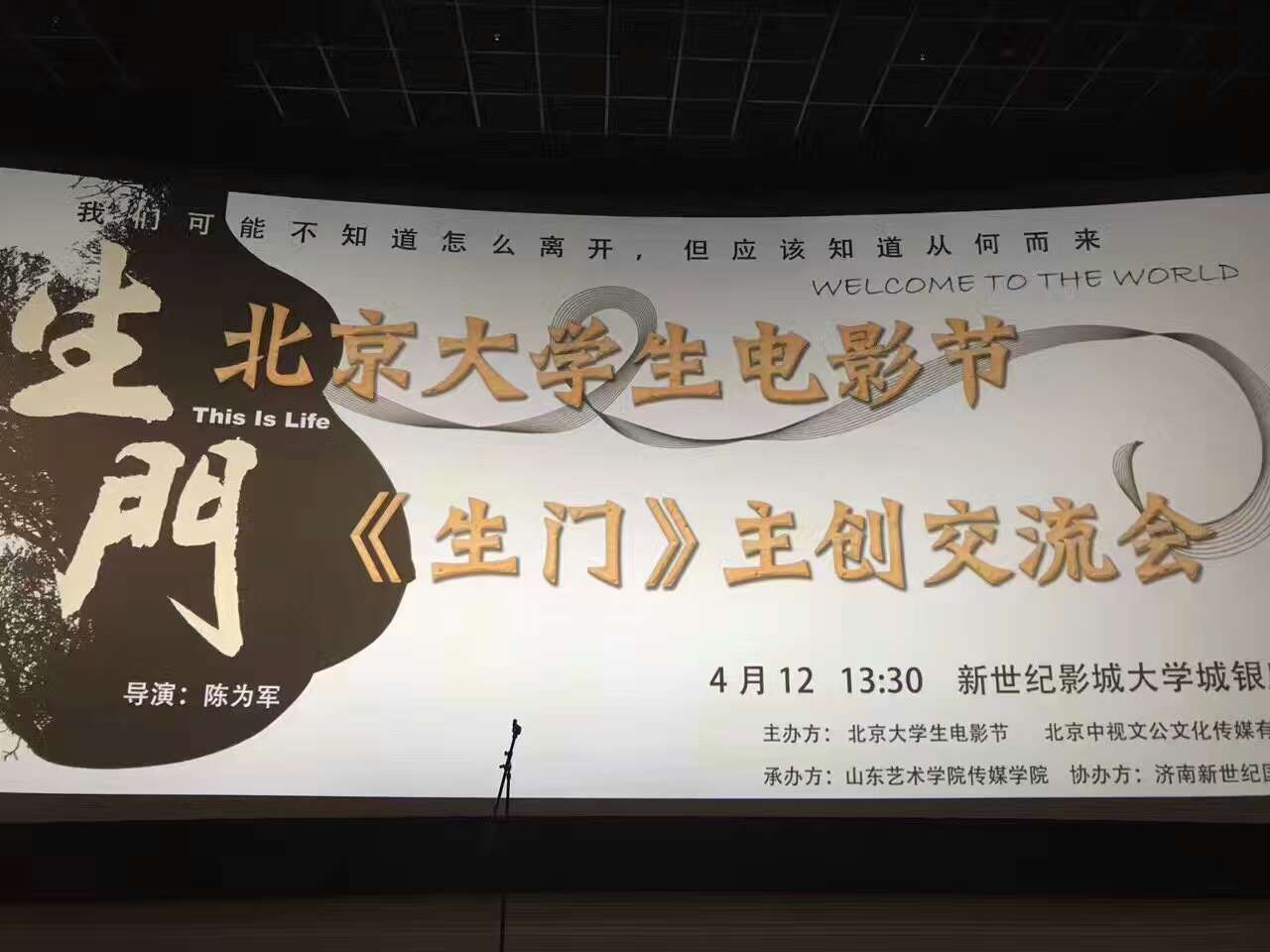

4月12日,第24届北京大学生电影节山艺分会场开幕式暨《生门》学术研讨会在济南新世纪影城大学城银座店成功举行。纪录电影《生门》的主创著名剪辑师萧汝冠先生莅临开幕式现场,山东师范大学历史与社会发展学院田海林教授、 山东广播电视台纪录片导演刘何雁、山东艺术学院传媒学院牛光夏教授等人作为学术嘉宾应邀出席了本次活动,不仅与现场300余位观众一同享受了这场关乎生命与人性的视听盛宴,还围绕影片的题材选择、主题意蕴、叙事策略、剪辑手法、音乐使用展开了深入研讨。现将学术研讨会的精彩发言整理如下,以飨读者。

电影主创嘉宾:

萧汝冠(以下简称萧),台北影业公司著名金牌剪接师,《生门》剪辑师。

学术对话嘉宾:

田海林(以下简称为田) 山东师范大学历史与社会发展学院教授,硕士生导师。中国近现代史专业学位点负责人。

牛光夏(以下简称为牛)山东艺术学院传媒学院教授,广播电视艺术学纪录片方向硕士生导师,中国电视艺术家协会电视纪录片学术委员会会员,山东省第一批签约艺术评论家,2011年美国南加州大学影视艺术学院访问学者。

刘何雁(以下简称为刘)山东广播电视台纪录片导演,北京大学、山师大双硕士,南京艺术学院博士。

学术主持:

刘强(以下简称为主)山东艺术学院传媒学院副教授,博士,电影学硕导。

以下为主创与学术嘉宾对话实录:

做电影电视这么多年,快准备了20多年东西,就是等《生门》。

主:萧先生曾经说到他拍了二十多年的电影电视剧,准备了那么多东西好像就是为了等待《生门》,看来萧先生对于《生门》的有着异乎寻常的感情。先来说说您和《生门》的缘分吧。

萧:我工作了二十多年,在台湾也跟很多导演合作过,但是陈为军导演是第一个让我把翅膀完全张开的人,在十个月的过程中几乎是完全放任我去做,所以这件事是我十分感恩在心的,为我提供一个完全发挥的空间,十分尊重我的想法,我一定也要加倍的将这份尊重当作对这部作品的用心,所以后来冲着这份知遇之恩,我就离乡背井来帮这个朋友。

我必须发挥我20年电影剪辑的功力

主:谈起《生门》我们必须要提及几个数字:这部纪录片历时七百余天,拍摄了500多小时的素材,记录了80多个家庭,记录了四十个故事,电影最后剪辑呈现在电影中的只有四个故事,影片时长106分钟。剪辑是整个电影创作过程中非常奇特和富有魅力的一环,那么萧先生您是如何从卷帙浩繁的的素材当中最终选择了这四个故事呢?

萧:当时在上海跟陈为军导演见面,我们两个一见如故,对故事讲述的方法我们彼此有一种信任和理解。在这样的前提下,他就选取了几个他认为非常好的故事。但是素材拿到我手里都是完整的。比如陈小凤的故事,给我的时候其实足足有三四个小时那么长,每一个人的故事都很长,但我们要做的是一部电影,电影是时长就不能超过110分钟,那就必须在这群人里面挑选具有代表性的。

故事一定要有一个完整的主线,陈小凤进了医院情况十分危险需要大量用钱,他丈夫的哥哥四处筹钱,但是即便筹完钱孩子可能都养不起,这条故事线中包含了一个最完整的家庭、社会最完整的脉络在里面,在这个大的脉络下我们必须要再去找几个人物可以与其呼应,最终保持脉络的完整性。

在大的脉络下,支线的发展又要均匀的衬托出主线,在这样的基础之下,我必须发挥20年的功力。

在台湾我主要是做剧情片。我等于是把剧情片的概念套用到这部纪录片当中,在剪辑的处理上我基本上就没有把它当作一部纪录片,所以我就按照剧情片的思路,设置悬念,插入另外一个人物夏锦菊,而当夏锦菊情感累积到一定程度的时候,李双双的故事线又慢慢的悄悄的进入。

所以问我关于素材如何取舍的问题,那就是我用剧情片的概念,制造很强烈的悬念制造人物精彩的至高点,在这两个大前提下慢慢去堆点,所以原来素材中的很多人物就不见了,人物的选择要利于多人多线叙事的发展才可以,其中的许多故事和人物可能更实更厚,但是会抵触到多人多线叙事的发展,对其构成一个障碍,所以我只好把它割舍掉了。但是电影版中没有出现的人物随后都会在电视剧版中陆续出现。

影片反映了人类文明当中最原始、最真实、最震撼、最生命化的东西

主:剪辑确实是一个很痛苦的创作过程,那我们三位嘉宾如何看待这部纪录片对于这四个故事的选择?

田:我特别喜欢纪录片,因为我是学历史的,这部片子最打动的我的是“真实”,它用最现代化的影视艺术反映了人类文明当中最原始、最真实、最震撼、最生命化的东西。每一个人都是具体的人,合起来我们是人类。

《生门》这部片子主题抓的非常好,这种嵌入能够“直指人心”,看完之后感觉很震撼。我觉得这部片子反映了人生的原点,也是整个人类文明的原点,我们需要了解这些东西,这种历史意义揭示了人的原点意义,在这方面,影片挖掘到了最根本的点。

其次是它的文化意义很强。因为我是研究传统文化的,也涉及到传统的宗教,像我们通常讲的儒释道。儒家讲“生生之谓义”,大义的本身就是生。《周易·条辞传》有云:天地之大德曰生, 天地有生育万物之德。

佛教对于“生”其实讲的更多一些,佛教是建立在对人生价值判断的基础之上,佛教讲的“八苦”就是“生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦”,佛教其实是一种终极关怀。《生门》这部片子反应的就是人类的终极关怀、人生的起源。所以这部片子从文化宗教角度来看很震撼。

再者这类影片又很真实。它是一部纪录片,不是随便去编造的一个故事,这是社会上随处可见的现象,在这么短的时间内拍医院、产妇、婴儿、家属乃至反映社会问题揭示了生命的伊始就是很不容易的。生孩子的夫妇的事情,但是也涉及到整个社会的人,对于已经为人父母的我们,孩子作为爱的结晶,应该促使夫妻之间更加互敬互爱,孩子也应该孝顺父母知道自己的母亲的不易。古人讲“儿奔生娘奔死,中间只差一层纸”,《生门》以纪录片的形式将这个意义深刻揭示出来,看后十分震撼,能够勾起人心中最柔软的那根神经。

这部影片无论从宗教意义还是社会意义上将都令人十分感动。

纪录片的剪辑,是将一块石头做成一座雕塑

主:田教授从这历史、宗教文化角度和现实角度来谈了这部影片的意义。刘导演是纪录片创作出身的,那么在制作纪录片的过程中同样会面临着素材的取舍问题,在这一方面您又遵循什么剪辑原则?

刘:素材的选择确实非常之难。首先向咱们这部影片的剧组致敬,向我们的剪辑师萧老师致敬。因为纪录片的剪辑和电影的剪辑的确不一样的。电影从导演的构思、分镜头脚本甚至将每个镜头都画好,最终无非是落实到每一个镜头拍摄上。而纪录片的剪辑,是从一块石头做成一座雕塑,将不需要的东西慢慢取舍掉,从很多素材当中来选取。影片在海量的素材中选择了这四个素材分别代表了不同的类型,有的钱是最大的问题,而有的钱则不是问题,有的处于伦理挣扎边缘,有的处在生与死的对立和矛盾之中。四个故事都比较典型。

这部片子是按照故事片的思路来剪辑,但是讲述的故事是完全基于真实的,在真实的素材中如何去提炼矛盾是非常不容易的。和剧中生孩子一样,孩子大一点产妇面临危险,孩子小一点孩子面临危险一样,影片中人物同样面临着各方面的权衡。这四个故事讲述方式十分巧妙,采用交叉式的叙述方式从微观到宏观。就如夏锦菊,在观众迫切的想要了解她的命运怎么样了,叙述戛然而止转而去讲述另外一个人的故事,随之中间穿插,双线结构讲述,这种方式相当巧妙。

纪录片不仅仅是对现实的一种复制

主:大家都不约而同表达了对这部影片的敬意,那么我想听一听牛老师对于这部影片的看法和感受。

牛:这部影片用比较冷静的、用观察的方法来表现四名高危产妇, 借此讲述了新生命的诞生的故事,当然也反映了一些现实问题。我看完之后心情很沉重,就像来自农村的陈小凤一家,他们的父母那一代可以养活好几个孩子,但是现在他们举步维艰,十分困难,这反映出了贫富差距悬殊的现实问题。还有就是现在中国社会一个很严峻的现实问题——医疗保障体系不健全。这部影片将社会当中的一些残酷的现实,通过四个产妇的故事折射出来。

我觉得纪录片的价值和意义就在于创作者可以通过影片来表达自己对于这个社会以及现实的思考,成为一种载体,而不仅仅是对现实的一种复制。同时纪录片也具有一定的使命,即能够在一定程度上促进社会改良和文明进步。

我们来当白居易吧

主:三位老师都谈了对影片的看法及影片的几个特点,比如纪录片的故事化还有剪辑的多线索叙事,另外题材的选择上每一个题材都具有一定的典型性和代表性,能够折射出社会现实的各种问题。由于纪录片的纪实性和真实性的其本质特性,并且我们提倡纪录片在创作中应采用间离的态度,但我们看到第一这部电影中出现了采访者直接提问以及音乐的大量运用,从而使影片的主观性成分多了一些,在剪辑的时候萧先生是有意添加进去的吗或者说有什么特别的设计吗?

萧:在上海的时候我与陈为军导演沟通这个地方,他说创作分很多种,唐代诗人李白、杜甫、李商隐,他们都是以一种知识分子的形态而存在。我跟陈为军导演谈到时就说,我们来当白居易吧。为什么要当白居易,白居易在写完诗之后连不识字的老太太都听得懂。在上海的时候我就跟陈为军导演说,那既然要当白居易你不反对我大量使用音乐吧,因为我们要靠近更多观众,而不是把这部作品变成只有影院在放的片子。所以那时候跟陈导谈完之后,我是有意的搜集更多辅助情感的音乐来增加观众观看影片时的强度。影片中的所有音乐全都是我找的,音乐的配置以及剪辑所放的位置和强度全部都是我来控制的,这一部分就是我和陈导的共识,就是尽量的靠近一般群众,所以这是我们两个共同的选择。

通过故事化的思维构建一种故事化的纪录片

主:萧先生提到是想让电影去拥抱更多的观众,所以在影片中使用了大量的音乐,那么三位老师是如何看待生活类的纪录电影音乐的使用这个问题的?

刘:确实是在观看影片的过程中感觉音乐的使用多了一点,用力猛了一点,但是萧导的一句话我就理解了。毕竟是要面向大部分观众,通过音乐的使用容易使大家产生一种亲近感,容易看懂它并产生一种情感的共鸣,我觉得这是最主要的。

其次,关于影片中的提问,不应该属于主观的介入。我觉得当时的摄像记者十分具有导演的思路,有些提问是十分有意义的,将观众想要发问的话直接在现场解决了。

实际上我对纪录片故事化是持保留意见的,有很多影片为了故事化故意制造人为的矛盾和冲突,直接将生活变形,但在这部片子中是完全不存在的,他只是用真实的素材通过故事化的思维来构建的一种故事化的纪录片,当然不管故事化也好、音乐的使用也好,都是为了以一副更亲近的面孔去接近我们的观众,这种方式我挺赞同的。

牛:我觉得故事化也是一种必须的吧,在这样一个纪录片必须走向市场的大背景下,你必须迎合观众才能够有呈现出影片价值的机会,如果没有人去看,那我们做纪录片又是为了什么呢?当然这部影片中我也觉得音乐的使用有些多了。

当下一个人进来的时候一定要与上一个人起化学反应

主:陈为军导演的纪录片有一种很明显的叙事方式:在不同空间内,把完全不相关的人物放在同一条时间线上,看会发生什么。《生门》依然延续着这种多线索平行叙事的方式,为请问萧老师这是您和陈导的一种默契还是您个人觉得这是处理影片素材最好的方式?

萧:影片中这四组人物是典型,那么人物怎样分布?我来举个例子,好比李双双决定将孩子不要了,这时候从另一个角度夏锦菊无论如何都要将孩子生下来,这就是我的方法。这之间有一个很微妙的对比,我就在配置这种巧妙的安排,很多地方都会利用这种对比,两种人之间会发生什么化学反应。当下一个人进来的时候一定要与上一个人起化学反应,这种化学反应可能是我自己都无法判断的,但是它就在那里。还有就是我多年的工作经验让我觉得就是应该要那样用,悬念在那里的时候,两组要起化学反应的人物就把他们碰在一起,大概是这样。

麻将三个人怎么打

主:四个故事当中,三个故事都极具典型性十分引人入胜,唯独曾宪春这个人物,除了能够反映当前农村社会一些封建思想的存在外,她的故事性好像稍微薄弱了些,当时在素材的选择上为什么会保留这个人物?

萧:这个问题我跟陈为军导演有过一次小讨论,他提到曾宪春这个角色可不可拿掉,我就跟他说麻将三个人怎么打,当然这是开玩笑。在中国重男轻女是个很大的议题。我是为了保留重男轻女这个议题将这一人物保留,但是后来出现了很奇妙的东西,曾宪春在他哥哥去筹钱的时候,我又将情节线跳到他的家里,就可以体现出一个事情,如果人很多兄弟很多亲戚那么遇到事情就会有很多人帮忙,这是很好的事情,但这又产生了化学变化,所以说曾宪春这一人物必不可少。

主:通过萧先生的介绍大家肯定对于影片的剪辑有更深刻的理解,因为它的镜头剪辑在逻辑关系的处理上还是十分巧妙、十分缜密的。

剪辑是弥补遗憾的艺术

主:我们经常说“剪辑是弥补遗憾的艺术”,那么影片剪完公映后,萧先生有没有觉得影片还存在什么遗憾?

萧:最大的遗憾就是,在电影版中没有看到后来陈小凤生完孩子的事情。她的两个双胞胎生下来之后你以为就没事了吗?他们曾经想要把他们卖掉,只有找到一个有钱人来收养他们的双胞胎,他们才能承担在医院期间的所有费用。其实这条线可能就牵扯很多东西和线索,但因为种种原因最后只能把它剪掉,所以这是最大的遗憾。

其实这条线很精彩,他们在孩子要给人家领养的时候,哭的一塌糊涂,后来这两个孩子还是没有被领养,但是这个过程十分动人,他们当时在谈这两个孩子要给谁养的时候,你可以想象此时陈小凤在床上是什么表情,好不容易生下了孩子,就在她面前在谈要给谁给谁。

主:我想了解下三位嘉宾对影片中哪些人物印象最为深刻?

刘:我觉得在片子里有两个男人的形象刻画的非常成功。第一个就是他哥哥,这样一个人他实际上语言并不是很多,但是他的微表情包括筹了钱后当着医生的面说的那几句话,刻画出一个非常伟岸的形象。

萧:我们都叫他哥哥“大侠”。

刘:第二个“大侠”我觉得就是李主任,李主任无疑是专家里面的专家,毫无疑问,他是一个很自负的人,你看片子中“十五秒给你拿出来一个”还有“我一天做八台手术”。我觉得剪辑不仅是对故事的一种架构,更是对于镜头的一种选择,当时夏锦菊快要不行了的时候,其中有两段比较强的镜头来表现李主任那种非常无望的表情,他或许后悔当时动了恻隐之心答应夏锦菊保留其子宫,或者说他可能在想能不能再给我一次机会我再想个方法把他稳住。总而言之,这个镜头给我的感觉是这么一个自负的人懵了,甚至有点傻了,这时候给人的震撼十分强烈,但这个人的面部表情并不是十分复杂的类型,但是整部片子出来这个人物的形象是十分高大的。

萧:完全解读到我们的用心良苦,你看到很细,我们都被你看穿了。

以下为导演与观众互动对话实录,可是相当精彩。

有没有想要更深层次的去探讨中国的医疗体制

同学1:萧老师刚才谈到配乐方面,从传媒的角度而言“低俗”是大众传播的一个标准,你想要更多的观众去看它或者更懂它,我想提一个小点,就是我们能不能从配乐技巧方面来加强一下,就比如夏锦菊心脏停了两次的时候,能不能有这样一种配乐,将背景音乐虚化,更多的是微弱的心跳声,可能让观众都感受不到但是整个氛围是在里边的。

还有一点就是,您在选择素材的时候有一种“对比”在里面,比如说中国化的重男轻女、包括对生命的敬畏、对于有钱和没钱的态度,没有钱的人对生命十分敬畏,戴着两枚戒指的人反而在谈及生命的时候谈笑风生。就像刚才牛老师提出的问题,片子中的很多现象其实在发达世界是不存在的,我想问一下您在影片中有没有想要更深层次的去探讨中国的医疗体制?

萧:其实有啊,但是那一部分被剪掉了。

有没有兴趣去拍一部关于“死”的影片

同学1:我想到在21届北京大学生电影节的时候,陈一线在他的纪录片《医院里的中国》中他本身想要探讨医患关系,但是谈及医患关系最终肯定是有关于生死的问题,我们常说“未知生焉知死”,这部影片中您有聊到“生”了,不知道您跟陈为军导演有没有兴趣去拍一部关于“死”的影片?

萧:我们接下来要合作的项目就叫做“死门”。

同学1:我看您这部片子的时候其实我有猜到,因为这部片子中您选择了几名高危产妇,每一次宝宝的诞生都是产妇在死亡边缘上徘徊,所以我感觉到您有去探讨有关生死之间的关系。

大苦难下的小确幸是非常让人感动的

同学1:我个人的理解是纪录片需要具备三个条件,首先是题材的选择,第二是现场导演,第三是剪辑。尽管刚才在配乐方面有那么一点小的分歧,但是我觉得您剪得很好,从内在逻辑上,我想请问一下您当时有没有这种意识,我个人感觉这部片子最令我感动之处并不在于那些徘徊在生死边缘的时刻,而是在经历生死之后就比如和陈小凤住一个病房的家属老太太在给陈小凤红包的时候。

萧:我们对于电影的感动的点可能不一样,最让我感动的也是那个老太太红包拿出来的时候。因为大家生活都很困难嘛,所以这种行为就让我们感觉十分难得,因为母亲对于孩子的爱是天性,但是隔壁一个不认识的老太太拿出红包来很不容易。

同学1:她给我一种感觉就是,上帝还是有人情味的,是一种大苦难下的小确幸,是非常让人感动的。您刚刚提到要拍《死门》,我想提一条小小的思路,海明威有一本书《丧钟为谁而鸣》,我们常说一个人死了其实那只是生理上的死亡,真正的“死”是所有人对他的记忆都死了,所有记得你的人都死了那才是真正意义上的死,这是哲学意义上的死。如果您要拍《死门》,我觉得人死之后的事情可能作为一定篇幅来谈到的东西。

萧:我目前还不知道《死门》要拍什么,我只是知道要拍《死门》,我会转告给陈为军导演,你真的很优秀。

最后从影院走出去的时候要有一种温暖

同学2:导演您好,我在看这部片子快要结尾的时候,我看到几个孕妈妈从鬼门关闯过来,他们的言语之中透露的对孩子的爱,但是我没有看到他们对于未来的期望,他们的眼中只有现在,现在孩子出生了但是我没有看到有人去谈论有关于未来的事情,就像借了五万块钱的陈小凤一家未来该怎么办,其他三家他们的未来该如何抉择我都没有看到。结尾是用了一种母爱的光辉来掩盖了对于未来的探讨,我觉得这样是不是有些欠缺了?

萧:其实你不是第一个提出这个问题的人了,很多人提出这样的问题,对我们来讲每个故事都很沉重,我先套用一句陈为军导演一直说的话,他说现场的观众在106分钟的影片中你看到了什么就是什么。我们没有说这部影片一定要去表现什么主题,我们只能说你感受到的是什么就是什么。我们的出品人也提到过,这部电影最低层次的是你通过看这部片子之后,回到家里能对自己妈妈更好一点,理解妈妈的不容易,这就够了,这部片子就功德无量了,这是我们认为的最低的层次。

刚刚田教授其实讲了很多我们想要表达的东西,他都从中看到了。我们并不是说在最后靠一个简单的母爱来结束不去谈未来,其实这个故事真的很沉重,我们每个人在面临生生死死的时候他们都有很多的无奈,事实上他们也多半无力解决,看电影是这样,当你最后从影院走出去的时候要有一种温暖,这种温暖就是至少你还记得自己妈妈,我们没有解决什么,他们的未来怎么样你怎么样我们也不知道,但是希望你们在走出影院之后最少要回去跟妈妈说一句“我爱你”之类的,或是知道妈妈很不容易,这样就足够了。